消化器内科

お腹の苦痛を取り除いてあげたい。

異変を複数の検査で明らかにし、

最適な治療方針をご提案します。

消化器内科では食べ物の消化に関わる全ての臓器、具体的には胃腸に食道、肝臓、胆嚢、そして膵臓の病気に対応します。

消化器科でよくご相談をいただく症状に下痢や嘔吐、食欲不信がありますが、これらの症状を引き起こす原因は多岐に渡ります。動物たちは言葉を話すことができません。そのため、消化器内科では問診を大切にしています。いつ・どんな症状があったのかを詳しくお聞かせください。検査や治療の選択肢をご家族と相談しながら、それぞれの患者さまに最適な道を探したいと思います。

こんなお悩みありませんか?

- 便が緩い

- 便に血がついている

- トイレが間に合わない

- 排便回数が多い

- 排便ポーズをとるが便が出ない

- 便が細い

- 便が硬い

- 吐いてしまう

- 食欲があまりない

- 痩せてきた

- お腹がよく鳴る

- お腹が痛そう(背中を丸める)

- 震えている

TREATMENT EXAMPLE 代表的な疾患

治療例01急性胃腸炎

急性胃腸炎とは、突発的に発症する胃腸の炎症を指します。主に嘔吐や下痢を伴い、消化器の不調が短期間で現れることが特徴です。原因はさまざまで、寄生虫や細菌による感染症、食事の変化、ストレス、薬品などの接種が主な原因となり引き起こされます。軽症であれば自然に回復することもありますが、重症化すると脱水症状や電解質異常を引き起こすため、適切な治療が必要になります。

治療例02急性膵炎

急性膵炎は何らかの原因により膵細胞が傷害を受け、炎症が膵臓内・周囲組織・全身へと引き起こされる病気です。診断は難しく、症状・血液検査・画像検査から総合的に判断せざるを得ない病気でもあります。

突然発症し、強い腹痛や激しい嘔吐などを起こします。症状が強く出ている場合には脱水症状の恐れがあるため、まずは点滴により体内の水分や電解質を調整するほか、必要に応じて鎮痛剤や制吐剤などを使用します。脱水症状や炎症が進むと命に関わる病気でもあるため迅速な臨床診断と処置が大切となります。

治療例03慢性腸症

慢性腸症は長期に渡って慢性的な下痢や嘔吐などの消化器症状が現れる病気です。一般的な急性胃腸炎は2週間程度で症状が落ち着くのに対し、こちらは3週間以上続くものを指します。

原因不明な炎症が腸内に繰り返し起きる病気であり、食事療法や免疫抑制剤など、その子にあわせて食事とお薬を様組み合わせて実施治療します。完治が難しい病気であるため、生涯にわたり治療が必要な病気です。

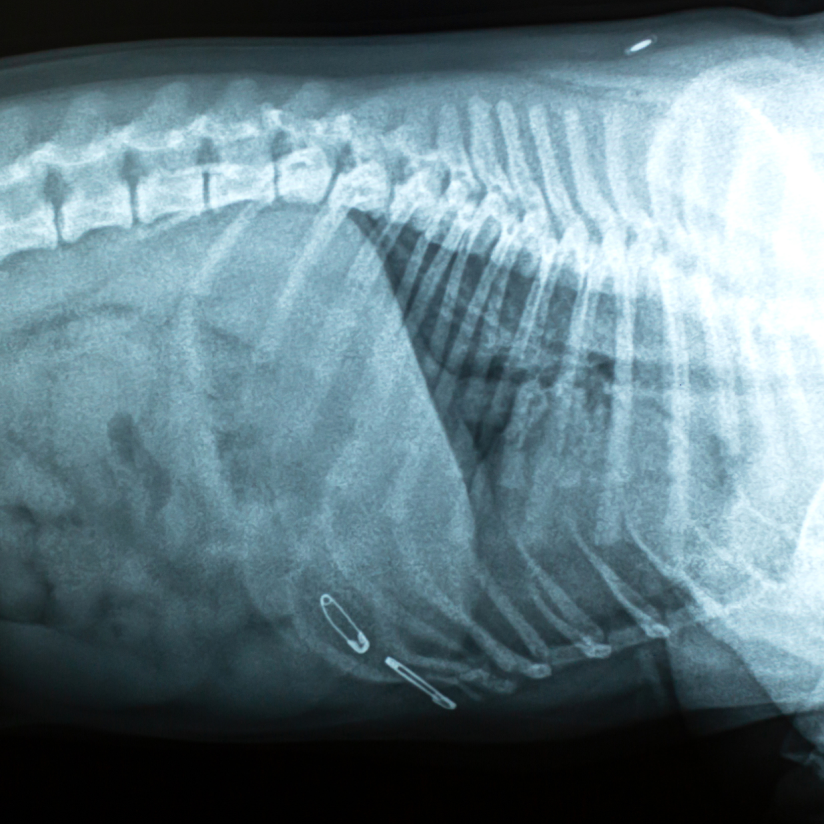

治療例04異物除去

犬はあらゆるものを無邪気に口にしてしまう習性があります。また、口を使って遊ぶおもちゃもたくさんあります。その中でしばしば色々なものを飲み込んでしまい、自力で吐き出すことができなくなってしまいます。異物が消化器官を塞いだ場合や飲み込んだ異物に毒性がある場合、命に関わる重篤な状態となるケースがありますので、一刻も早く除去する必要があります。異物の除去はその種類・大きさ・形状により催吐剤のほか、内視鏡による摘出、もしくは開腹手術が必要な場合もあります。

治療例05胆嚢炎

胆嚢の炎症は様々な要因によって引き起こされますが、原因や経過によって内科治療と外科手術を使い分けて治療を行います。

食欲低下、嘔吐、下痢、発熱、黄疸を起こすこともありますが、軽症から重症まで症状は様々で、特異的な検査所見も乏しく、胆嚢炎の検出・診断は非常に難しい病気です。

初期の対応では内科治療による治療を目指し、症状や原因に応じた服薬を行います。

炎症を引き起こす要因や他に罹患している病気によっては再発しやすいケースがあるため、その場合は二次診療施設で外科治療を実施します。

治療例06慢性肝炎

慢性肝炎は、何かしらの原因で肝細胞に障害が起きている状態で、肝細胞の傷害と修復を繰り返す結果、繊維化が起き、最終的には肝硬変へと進行する病気です。ラブラドール・レトリバーやアメリカン・コッカー・スパニエルなど、いくつかの好発犬種が報告されており、犬種によって病態は異なります。原因として、特発性もしくは銅関連性であることが多いですが、確定診断には開腹下もしくは腹腔鏡下での肝生検が必要です。「沈黙の臓器」と言われるように、症状が出るよりも先に、健康診断で見つかるケースが多く、症状が出ている場合には進行していることも少なくありません。一方で完治は難しいものであり、病気の原因、進行の重症度、臨床症状によって、複雑な治療を適切に実施し症状や進行を抑え、良好な生活の質の維持を目指します。

治療例07消化管型リンパ腫

消化管型リンパ腫は胃腸にできる癌の一つで、リンパ球という免疫炎症細胞が癌化した悪性腫瘍です。悪性度・分類・発生した部位により治療方法や予後は異なります。消化管型リンパ腫は患者さんごとに症状や病変の現れ方が異なるほか、悪性度の低い消化管型リンパ腫は慢性胃腸炎などの良性疾患と酷似した検査所見を示すため、診断には慎重な判断が求められ、確定診断には内視鏡検査による生検が必要です。治療には抗がん剤治療が適応ですが、病態によっては外科手術+抗がん剤治療となることもあります。得られる治療効果とリスク(抗がん剤の副作用など)を十分にご理解いただいた上で治療方針を決めていきます。

OUR VALUE 私たちの特徴

VALUE.01

専門性の高い消化器内科医

KINS WITH 動物病院では、これまで消化器科を専門に診てきたドクターが在籍しています。かかりつけ医からの紹介状なしで気軽に消化器専門診療を受けられるのが特徴です。VALUE.02

徹底した食事指導

消化器疾患において食事療法は薬と同等に、場合によってはそれ以上に大切になります。療法食を用いることが多いですが、手作り食による治療を実施することもあり、ご家族の協力なくしては治療が成り立ちません。食材の種類や量などレシピを共有し、徹底した食事指導を行います。VALUE.03

豊富な経験と知見に基づいた診断と治療

消化器疾患は多岐に渡り、病気が複合していることも多く、隠れた病気がないか全身の検査を行い、総合的な管理が求められます。また病態がまだ明らかになっていない消化器疾患もあり、日々アップデートした知見に基づいて治療を行っていきます。VALUE.04

安心して病気と向き合える場所

下痢や嘔吐が続くと動物たちだけでなくご家族の生活の質も下がってしまい、時にご家族の精神的な負担になっていることも少なくありません。丁寧なインフォームド・コンセントを行い、ご家族と動物たちの生活が快適なものになるよう、ご説明とご相談を徹底しております。VALUE.05

消化器疾患の窓口

消化器疾患は命に関わる病気も多く、外科手術や集中治療を必要とすることもあります。疾患によってはCT検査を必要とすることもあります。我々は消化器疾患の窓口として、病気の性質や重症度を正確かつ迅速に見極め、二次診療施設への紹介も行いながら診察を進めていきます。DOCTOR'S PROFILE 獣医師のご紹介

獣医師

杉本 太一 Taichi Sugimoto

二次診療施設で消化器内科医として専門診療に従事。

- [所属・資格]

- 日本消化器内視鏡学会

腸内フローラ移植臨床研究会

JAHA総合臨床医認定医 - [経歴]

- 2016年 麻布大学 卒業

2016-2020年 開業動物病院 勤務

2020-2025年 (公財)日本小動物医療センター附属消化器センター 勤務

2025年 開業動物病院 消化器内科科長 - [執筆]

- GO-VET31号(消化器系専門誌)